Remembering the Holocaust: Germany’s approach has to change

Today is International Holocaust Remembrance Day. A good opportunity to take a look at the German culture of remembrance. Germany is not the poster child of Holocaust remembrance it is often made out to be. Our victim-centred approach makes us forget that there were perpetrators, too – who participated in, and enabled, the unimaginable crime of the Holocaust. Remembering is always an important part of preventing future mass atrocities. For this, remembrance needs to be future-oriented and must prioritize learning from the past.

Heute ist der Internationale Holocaust-Gedenktag. Eine gute Gelegenheit, um einen Blick auf die deutsche Erinnerungkultur zu werfen. Deutschland wird gerne als Musterbeispiel erfolgreichen Holocaust-Gedenkens gesehen – kein berechtigter Ruf. Oft wird hier verdrängt, dass es nicht nur Opfer, sondern auch TäterInnen gab, ohne deren Beteiligung das unvorstellbare Verbrechen des Holocausts nie möglich gewesen wäre. Erinnerung its immer auch ein wichtiger Bestandteil der Prävention zukünftiger Verbrechen. Dafür muss Erinnern zukunftsorientiert sein und aus der Vergangenheit lernen wollen. Deutschlands Vergangenheit, die Erinnerung daran, und die Lehren daraus waren nie eine rein deutsche Angelegenheit. Dieser Blogpost wurde daher bewusst auf Englisch verfasst.

The assumed “success” of Germany’s politics of remembrance appears questionable

Today is International Holocaust Remembrance Day. Why today? On 27 January 1945, Auschwitz-Birkenau, the Nazi’s largest extermination and concentration camp, was liberated by Soviet soldiers. Since 1996, January 27th serves as the day to remember the Holocaust in Germany, and is a crucial part of German remembrance culture.The UN General Assembly decided in 2005 to establish January 27th as International Holococaust Rememberance day, not only to uphold the memory of millions of Holocaust victims, but also to encourage states to prevent future genocides and to develop corresponding educational programs.

From an international perspective, Germany is commonly seen as the prime example of a country successfully acknowledging and dealing with its past. And yet, despite ongoing educational and memorialization efforts, knowledge about the history of the Holocaust is declining. An increasing number of Germans, 37% according to a CNN Study from 2018, know very little to nothing about the Holocaust. The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) points at a worrying rise of Holocaust denial and distortion, accelerated by populist political movements and the proliferation of disinformation and conspiracy myths. A German ZDF study conducted in July 2020 supports these findings: Not only do a quarter of all respondents not know what the Holocaust is, 28% are in favour of drawing a line under the Nazi past. While public critique of remembering this history are not new, they have become more frequent and less contested over the last couple of years: AfD (‘Alternative for Germany’) politicians go so far as to speak of a German ‘guilt cult’ that needs to end.

A moment to argue for the importance of remembrance: ‘Drawing the line’ suggests that “the memory of Auschwitz, like a yoghurt, [has] an expiration date” or that the past has already been sufficiently ‘dealt with’. The latter has been interpreted in a variety of ways: legal prosecution of perpetrators, reparations to victims, education. In none of these areas have German efforts been exemplary: The majority of National Socialist perpetrators was never criminally prosecuted or convicted for their crimes. There are renewed efforts to prosecute them today, but most witnesses have either passed away or are unable or unwilling to remember, and aged perpetrators are often unfit to stand trial. Institutional reforms and the dismissal of perpetrators were insufficient: To give just one example, in 2010 the publication of the book ‘Das Amt’ revealed the “high degree of personnel continuity” within the Foreign Office during the Nazi regime and afterwards. Finally, with some exceptions and improvements over time, many initial reparations were the result of lengthy battles or their amounts not worth mentioning.

In short, Germany’s dealings with its Nazi past have been severely flawed. In a context of rising oblivion, a right-wing party in the German Bundestag and most Länder parliaments, increased antisemitism, and calls that relativize, distort or deny the genocide of the Jews, the assumed “success” of Germany’s politics of remembrance appears questionable. As Eli Wiesel (1990) said in his work on memory, “I fear forgetfulness as much as hatred and death.”

Now what? There’s a lot that can be done to improve Germany’s remembrance efforts and to address its current blind spots. Here are some ideas of what that might look like:

1. Need to recognize complexity and multiple narratives

Memory, remembrance, and commemoration are all highly selective endeavours: Individual eyewitness accounts in particular are highly valuable, and yet by nature selective accounts of what happened. Bearing this in mind, remembrance efforts must aim to include multiple voices.

This is not to say that ‘anything goes’. There are lines that must never be crossed: Denying, relativizing, trivializing, or distorting the history of the Holocaust or even parts of it is without doubt one of them. Germany’s current presidency of the IHRA in 2021 has thus made combating Holocaust distortion a priority. The challenge is to find a balance: to avoid accepting all narratives unquestioningly, but also to avoid a single narrative.

To give an example, the need to address complexity and nuance applies to victim groups who have rightly been an important focus of memorial work in Germany and beyond: Not all victims of the Nazi regime and its collaborators have been remembered equally or at the same time. This is where the concept of intersectionality and multiple, overlapping identities comes in: Someone can be Jewish, a socialist, and homosexual all at once. Memorials tend to separate victims along individual identity markers though – markers that were used by the Nazis for categorization. For example, in Berlin there are separate memorials for the murdered Jews, the homosexuals and the communists targeted by the National Socialists. However, as Christiane Wilke, Associate Professor in Law at the University of Carleton, puts it (2013): “[V]iolence and persecution are complex, and so are the people who have been targeted”. We need to recognize that some people are persecuted along several axes. For example, Jewish communists have been found to have suffered some of the worst fates in Nazi Germany. Memorials need to take this intersectionality into account, rather than making artificial distinctions that deny the possibility of complex identities. A positive sign in this regard: In October 2020 the Bundestag agreed to construct a memorial site for all victims of Nazism, including civil victims in Eastern Europe.

The Holocaust’s complexity must be emphasized in both remembrance and education efforts. Nuanced understandings of the past are a uniquely effective way to challenge narratives that deny, relativize, or distort what happened. Without knowing enough about the complexities of the past, how can we reveal the flaws in the arguments of those trying to question it today?

2. Towards a perpetrator-oriented confrontation with the past

In a national survey conducted in 2017 and 2018 in Germany, half of the respondents said that their ancestors had been victims of the Nazi regime while only 18% admitted that their ancestors were Nazis– a historically questionable figure, given that the NSDAP received 44% of German votes in 1933. What does this mean for remembrance? It shows that there is a distorted view on German victimhood versus perpetration and that we must include perpetrators in our accounts of the past. To be very clear, remembrance does not mean glorification, and the commemoration of the victims of genocides must continue to take precedence – but remembering how ‘normal’ people could become perpetrators must not be forgotten either. It is not about legitimizing or excusing their actions, but about explaining how the Holocaust came to be. The Holocaust did not just ‘happen’, nor was it brought about by abstract entities – people committed it, as the International Military Tribunal of Nuremberg rightly put it. It was not inevitable, either. Willing participation and support for a totalitarian regime, institutionalized anti-Semitism, and the systematic persecution of Jews and other victim groups necessitated popular participation, or at least tacit acceptance.

The aim here is to improve prevention efforts: The lack of information on perpetrators in museums or at memorial sites allows for the perpetuation of myths, such as the depiction of all National Socialists as inherently “evil psychopaths”. However, such myths do not help to avoid such evils in the future. Browning’s 1992 book on ‘Ordinary men’ clearly debunks the myth that all National Socialists were inherently violent and sadistic people. He argues that the majority of them were ‘ordinary men’ and women. Therefore, it is essential to understand how such people could become complicit in a crime as unimaginable as the Holocaust: both as ‘active’ perpetrators and as ‘bystanders’. Clearly, there is a fine line to be drawn when it comes to portraying perpetrators: On the one hand, one must avoid demonizing them and portraying them as psychopaths whose acts are of course per se incomprehensible and abnormal. This is to remind us that ordinary citizens did this, that there’s no guarantee of non-recurrence and that we should be wary of a sense of complacency. On the other hand, one must be careful not to create misplaced empathy for perpetrators or fuel sympathy for their actions, as nothing could ever excuse or legitimize their crimes.

3. Need for personal reflection and future-oriented remembrance

Finally, memorials and historical sites should be places of (personal) reflection and active learning in addition to remembrance. Reflecting on consequences and implications for the present and future helps advance the prevention agenda. German Foreign Minister Maas (2019) convincingly argues that “young people shouldn’t leave memorials with their heads bowed, but with their heads full of new things they learned.” For instance, the House of the Wannsee Conference not only provides information about the Holocaust and its origins. Amongst other things, it educates civil servants about the dangers of becoming an indirect perpetrator by demonstrating how their predecessors during the Nazi era contributed to Nazi crimes. Such memorials link the past to the present and the future and encourage visitors to become active and help prevent such evils from recurring. Primo Levi’s (1986) well-known quote comes to mind: “It happened, therefore it can happen again.” Holocaust memorials should point to current developments, such as the rise of anti-Semitism, and show ways for visitors to get involved in combating such developments. A promising example is ‘Jugend erinnert’ (Young people remember), a federal program initiated in 2019 that aims to facilitate young people’s critical engagement with Germany’s Nazi history.

Where to go from here?

Germany’s role as the country the Holocaust originated in is unique, and its memorialization and remembrance efforts should be as well. What happened in the 1930s and 40s is a complex story about the harmfulness of extremist ideologies, the fragility of democratic institutions and civil responsibilities and the industrialization of mass murder. Such lessons remain as relevant today as they were then. Days like today remind us to learn from them. Rather than ‘drawing the line’, it is time to improve remembrance efforts so that the passing of the last eyewitnesses of the Holocaust does not go hand in hand with a significant loss of memory. Germany’s remembrance efforts should make room for complexity and intersectionality, without thereby relativizing what happened. Today’s Holocaust Remembrance Day is about remembrance – but it is also about prevention. In order to prevent what happened from recurring, an unabashed, extensive, and critical commemorative culture is needed.

Author: Noémi Blome

Wikimedia Commons/Bundesarchiv Bild 102-14469

Wikimedia Commons/Bundesarchiv Bild 102-14469 UN Photo #802898

UN Photo #802898

Wikimedia | Michael Büker

Wikimedia | Michael Büker

![Courtyard of Genocide Memorial Church-Karongi-Kibuye, Western Rwanda (By Adam Jones, Ph.D. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)](https://www.genocide-alert.de/wp-content/uploads/2016/11/Never_Again_Courtyard_of_Genocide_Memorial_Church_Karongi-Kibuye_-_Western_Rwanda_768x333-768x321.jpg) Courtyard of Genocide Memorial Church-Karongi-Kibuye, Western Rwanda (By Adam Jones, Ph.D. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)

Courtyard of Genocide Memorial Church-Karongi-Kibuye, Western Rwanda (By Adam Jones, Ph.D. [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons) Genocide Alert hat 2014 im Rahmen des

Genocide Alert hat 2014 im Rahmen des  Als Teil des Projektes erstellte Genocide Alert e.V. zudem einen Twitter-Account namens

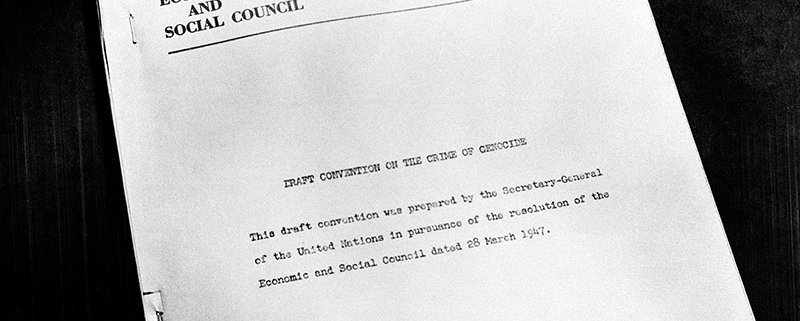

Als Teil des Projektes erstellte Genocide Alert e.V. zudem einen Twitter-Account namens  UN Office on the Prevention of Genocide and the Responsibility to Protect

UN Office on the Prevention of Genocide and the Responsibility to Protect Deutscher Bundestag Parlamentsfernsehen

Deutscher Bundestag Parlamentsfernsehen

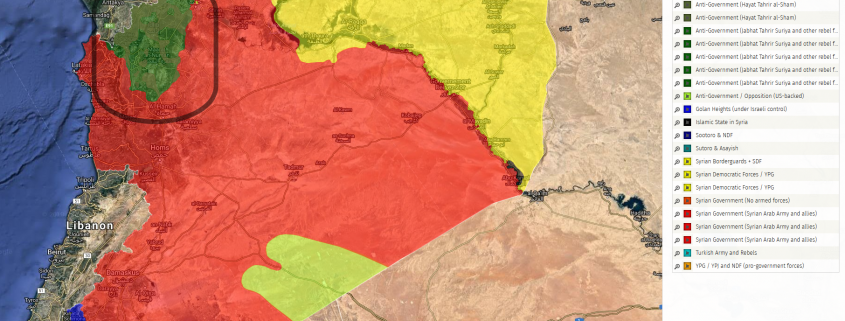

Quelle: http://syriancivilwarmap.com, 7.10.2018

Quelle: http://syriancivilwarmap.com, 7.10.2018