„20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda“

Projektseite zum Genocide Alert Ruandaprojekt

„20 Jahre danach – Was sind die Lehren aus dem Völkermord in Ruanda?„

20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda: Was haben wir gelernt?

„Wir treffen uns nicht nur um uns zu treffen, sondern um zu schauen: Was können wir machen, wie können die Politiker, wie kann die ganze Welt dieses Mal sicher sein, dass so etwas nie wieder passiert? Dass dieses ‚nie wieder’ echt ist? Nach dem Holocaust hier in Deutschland, hat man gedacht: Nie wieder! So etwas wird nie wieder passieren! Aber in Ruanda ist es wieder passiert.“

– Esther Mujawayo, Überlebende des Völkermords in Ruanda und

Gründerin der Witwen-Organisation AVEGA am 23. Juni 2014 in Berlin

20 Jahre nach dem Beginn des Völkermords in Ruanda ist die Frage nach der deutschen Verantwortung bei der Verhinderung von schwersten Menschenrechtsverbrechen hoch aktuell. Bundespräsident Gauck eröffnete die Münchner Sicherheitskonferenz im Januar 2014 unter anderem mit den Worten, es solle „für Deutschland und seine Verbündeten selbstverständlich sein, Hilfe anderen nicht einfach zu versagen, wenn Menschenrechtsverletzungen in Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit münden.“

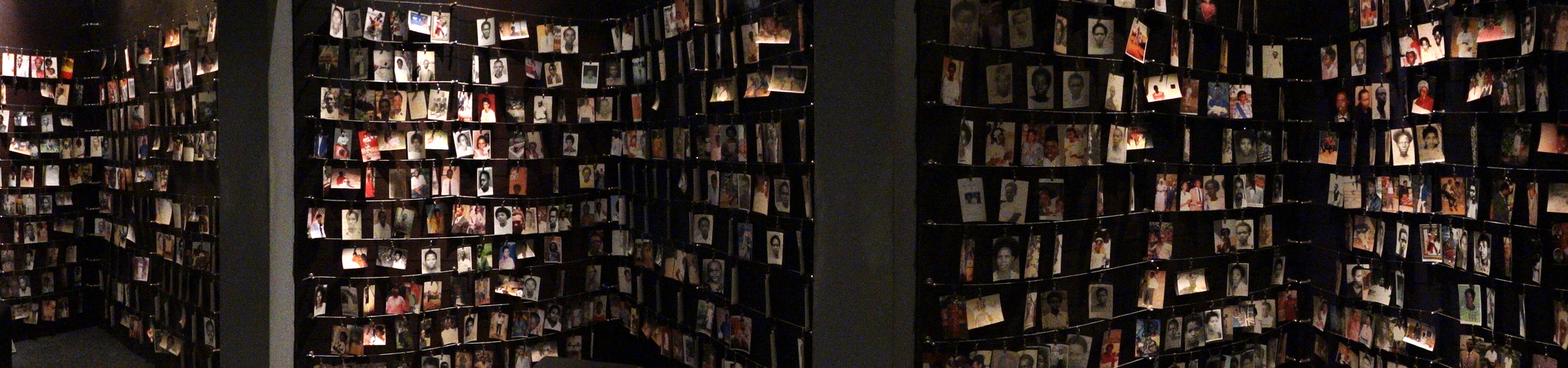

Doch wie kann und sollte Deutschland diese Verantwortung ausüben? Als deutsche Menschenrechtsorganisation, die sich für eine engagiertere deutsche Außenpolitik zur Verhinderung von Völkermord und anderen schwersten Menschenrechtsverbrechen einsetzt, regte Genocide Alert im Jahr 2014 eine Debatte zu genau dieser Frage an. Anlass dafür gab das zwanzigste Gedenken an den Völkermord in Ruanda in diesem Jahr. Zwischen Anfang April und Anfang Juli 1994 kamen in Ruanda über 800.000 Menschen mit atemberaubender Geschwindigkeit und Brutalität ums Leben.

In einer Podiumsdiskussionsreihe in Hamburg, Bonn, Frankfurt, Mainz, Dresden und Berlin diskutierten mit uns über 30 Experten und Expertinnen auf insgesamt acht Panels und mit über 450 Teilnehmern: Was hatte Deutschland eigentlich mit dem Völkermord in Ruanda zu tun? Was wurde seit dem Völkermord in Ruanda in der deutschen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik dazugelernt um früher und effektiver auf Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu reagieren? Was könnte und sollte die Bundesrepublik noch verbessern? Welche Rolle tragen deutsche NGOs, Kirchen, Medien und Wissenschaftler dabei? Die große Bandbreite von Empfehlungen aus diesen Diskussionen – von den Kirchenvertretern, die lauter Alarm schlagen könnten, über die Forderung von mehr Schulunterricht zum Thema der Genozidprävention, zu mehr Unterstützung von Friedenssicherungsmissionen durch Deutschland – finden Sie auf unseren Seiten zu unserer Veranstaltungsreihe mit Berichten, Videos, Fotos und Zitaten der einzelnen Podiumsdiskussionen.

Auch wir bei Genocide Alert haben mitdiskutiert, recherchiert und geschrieben. Im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung untersuchte Sarah Brockmeier, stellvertretende Vorsitzende von Genocide Alert, die Rolle Deutschlands vor, während und nach dem Völkermord in Ruanda und diskutierte diese Rolle mit Studenten und in den Medien. Auf Twitter sendeten wir seit dem 1. Januar 2014 Kurznachrichten, die die Ereignisse des Tages von vor 20 Jahren in Ruanda zusammenfassten. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nouripur kommentierte die dadurch entstandene Twitter-Timeline im April 2014 so: „Wer die Situation in #Ruanda von 20 Jahren verstehen will: @Ruanda1994 folgen. Liest sich wie ein Horror-Krimi mit grausamem Ende.“ Mit einem Essaywettbewerb in Rheinland-Pfalz regten wir auch Schüler und Schülerinnen dazu an, sich mit der Frage zu beschäftigen, was wir seit dem Völkermord in Ruanda gelernt haben.

Deutschland, so ein Ergebnis unserer Diskussionen dieses Jahr, war vor dem Völkermord zu einem höheren Maße in Ruanda engagiert, als den meisten Menschen bewusst ist. Da die deutsche Politik vor und während dem Völkermord allerdings nie umfassend von offizieller Stelle in der Bundesregierung aufgearbeitet wurde, forderten PolitikerInnen, Überlebende und Experten in diesem Jahr eine Kommission, die die damalige deutsche Politik so gründlich aufarbeitet, dass daraus noch mehr konkrete Lehren für die zukünftige deutsche Außenpolitik gezogen werden können. Bis es zu einer solchen offiziellen Aufarbeitung kommt und um die Forschung und Diskussion zu diesem Thema zu unterstützen, stellen wir unter „Deutschland und der Völkermord in Ruanda“ alle bisherigen Analysen und Forschungsergebnisse zu diesem Thema zur Verfügung, sowie Primarquellen wie Medienberichte, Bundestagsprotokolle und UN-Dokumente, die frei verfügbar sind, aber bisher noch an keiner Stelle zusammengetragen wurden.

Schließlich haben wir bei ein paar ExpertInnen auch noch einmal nachgefragt, für uns ihre Gedanken zu unserer Leitfrage zusammenzufassen. Unter anderem sprachen wir General a.D. Roméo Dallaire und Esther Mujwayo mit uns. Auch die Bundestagsabgeordnete Kordula Schulz-Asche, die 1994 bis zum Beginn des Völkermords als Entwicklungshelferin in Ruanda arbeitete, fasste für uns noch einmal zusammen, an welchen Stellen Deutschland noch mehr Lehren aus Ruanda ziehen könnte.

Wir hoffen, mit diesen Seiten die Debatte zum Thema der Verantwortung Deutschlands bei der Verhinderung von Völkermord und weiteren schwersten Menschenrechtsverbrechen weiterhin zu fördern. Zivilisten in Syrien, der Zentralafrikanischen Republik, im Südsudan oder im Kongo sind auch 20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda von schwersten Menschenrechtsverbrechen bedroht.

Genocide Alert bedankt sich herzlich bei der Bundeszentrale für Politische Bildung (BPB) für die Finanzierung unserer Podiumsdiskussionsreihe sowie bei unseren Partnern in der Veranstaltungsorganisation: dem Haus am Dom in Frankfurt, dem Bonn International Center for Conversion (BICC) in Bonn, dem Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz in Mainz, dem Zentrum für International Studien an der TU Dresden, dem Landesverband Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der DGVN, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) und der Botschaft der Republik Ruanda in Berlin.

Über das Projekt

20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda führte Genocide Alert im Jahr 2014 Podiumsdiskussionen, Interviews und einen Essaywettbewerb durch, um an den Völkermord in Ruanda 1994 zu erinnern und daraus zu ziehende Lehren für die gegenwärtige Politik zu debattieren.

Auf dieser Projektseite hat das Team unter Leitung von Sarah Brockmeier Videoaufnahmen von Podiumsdiskussionen und Vorträgen online gestellt, geführte Interviews und Ergebnisse protokolliert sowie Fachliteratur und Gutachten zusammengetragen, unter anderem zur deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Ruanda.