Beiträge

Hintergrund: Der Völkermord in Srebrenica 1995

/in Artikel, Srebrenica-Gedenken 2015 /von Genocide AlertZwischen dem 11. und 17. Juli 1995 wurden in Srebrenica über 8000 Bosniaken von bosnisch-serbischen Truppen ermordet. Die in Srebrenica stationierten Blauhelme waren nicht im Stande die dort von den Vereinten Nationen errichtete Schutzzone zu verteidigen. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und der Internationale Gerichtshof haben diese Verbrechen später als Genozid bewertet. Srebrenica zeigt, dass das Ignorieren bekannter Warnzeichen es den Tätern erleichtert, ihre Pläne durchzuführen. Warnzeichen hätten früher erkannt werden und Maßnahmen eingeleitet werden können, um den Massenmord zu verhindern. Dieser Text gibt einen kurzen Überblick über die damaligen Geschehnisse.

Der Krieg in Bosnien-Herzegowina 1992-1995

Nach der Loslösung Bosnien-Herzegowinas von Jugoslawien im Februar 1992 erklärten die serbischen Gebiete des neuen Staates ebenfalls ihre Unabhängigkeit als Republik Srpska. In der serbischen Bevölkerung war bereits in den Jahren zuvor durch nationalistische Politiker und Intellektuelle Angst vor anderen Ethnien geschürt worden. In Hetzkampagnen wurde ein Völkermord an den Serben durch die anderen Völker Jugoslawiens als Bedrohung ausgemalt. Der Zerfall des Vielvölkerstaats schien diese Ängste zu bestätigen. Am 6. April 1992 kam es schließlich zum Kriegsausbruch in Bosnien Herzegowina und serbische Truppen versuchten die Kontrolle über das Land zurückzuerlangen. Zwar zogen sich die offiziellen Truppen der Föderalen Republik Jugoslawiens aus Bosnien Herzegowina zurück, es blieb jedoch eine große Zahl gut bewaffneter und trainierter Truppen im Land zurück die nunmehr als Armee der bosnischen Serben kämpften. Der nun herrschende Bürgerkrieg eskalierte sehr schnell: Humanitäre Hilfskonvoys für Zivilisten, durchgeführt vom Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen, wurden behindert und teilweise angegriffen, es wurden ethnische Säuberungen durchgeführt und Konzentrationslager eingerichtet. Diese Eskalation muss vor dem Hintergrund einer serbischen politischen Elite um Präsident Slobodan Milošević betrachtet werden, die einen ethnisch-basierten Nationalismus als Grundlage ihres Machtanspruches propagierte: Nur in einem Großserbien, so die Propaganda, könne das serbische Volk überleben. Kriegsverbrechen gegen Serben in Kroatien und Bosnien unterstützten dieses Heraufbeschwören einer Vernichtungsangst und führten zu einer verbrecherischen Kriegsführung.

Die im Land aktive Mission der Vereinten Nationen UNPROFOR erhielt im Juni 1992 das Mandat die Bereitstellung humanitärer Hilfe zu unterstützen. Allerdings besaß die Mission anfangs nur ein Mandat unter Kapitel VI der VN Charta und durfte Gewalt nur zur Selbstverteidigung einsetzen. Da kein Waffenstillstand bestand, den sie hätten überwachen können, sahen sich die Blauhelme mit unlösbaren Problemen konfrontiert.

Im August 1992 entschied der Sicherheitsrat mit Resolution 770 die Mitgliedstaaten unter Kapitel VII der Charta aufzurufen, in Absprache mit der UN alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen um die Bereitstellung humanitärer Hilfe in Bosnien und Herzegowina sicherzustellen. Doch die katastrophale Lage für die Zivilisten, die zwischen den Fronten gefangen waren, änderte sich nicht.

Im April und Mai 1993 ging die nun UNPROFOR II genannte Mission in eine neue Phase über: Der Sicherheitsrat verlangte in Resolution 819 und 824 die Schaffung „sichere Zonen“ in bosnischen Gebieten (Srebrenica, Sarajevo, Gorazde, Zepa, Tuzla und Bihac), welche von serbischen Truppen belagert wurden. Allerdings zeigte sich schnell, dass ein effektiver Schutz der sicheren Zonen und eine Abschreckung von Angriffen wegen der geringen Truppenstärke der Blauhelme unmöglich waren. Die ursprünglich im Juni 1993 von Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali geforderten 34.000 UNO-Soldaten für die Sicherung der Schutzzonen wurden vom Sicherheitsrat nicht bewilligt. Lediglich 7600 Soldatinnen und Soldaten wurden zusätzlich entsandt, um die fünf Großstädte und ihre Umfeld zu sichern. Die Verwundbarkeit der UN-Truppen wurde deutlich, als im Mai 1995 eine große Zahl von Blauhelmen durch serbische Truppen als Geiseln genommen wurden.

Das Massaker in den Tagen nach dem 11. Juli 1995

Srebrenica und andere Städte lagen damals wie Inseln im serbisch kontrollierten Gebiet. Die Stadt wurde jahrelang belagert. Vermittlungsversuche der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der sogenannten Bosnien-Kontaktgruppe (bestehend aus den Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Russland und Deutschland)mit dem Ziel den Bosnienkrieg zu beenden, blieben erfolglos. Die Zugehörigkeit von Srebrenica und anderer Schutzzonen zum bosniakischen Gebiet wurde von der serbischen Seite nicht anerkannt. Radovan Karadžić, Präsident der bosnisch-serbischen Republika Srpska, hatte im März 1995 die Order erteilt, gezielt durch Militäroperationen Unsicherheit in der Schutzzone Srebrenica und in anderen Schutzzonen herbeizuführen. Den Eingeschlossenen solle die Hoffnung in Srebrenica zu überleben genommen werden.

Als die Truppen der bosnischen Serben schließlich im Sommer 1995 begannen die sicheren Zonen zu stürmen, hatte UNPROFOR weder das notwendige Mandat, noch die Fähigkeiten dies zu verhindern: Unerfahrene Soldaten mit unzureichender Ausrüstung und ohne Hilfe von außen standen den entschlossenen serbischen Truppen gegenüber und waren hilflos. Für die serbische Seite war die Eroberung der Schutzzonen erklärtes Ziel. Appelle aus Srebrenica einen Hilfs-Korridor zu öffnen waren erfolglos. Hunger und Entkräftung breiteten sich aus, es gab erste Tote im Juli. Ab März 1995 beobachteten UN Blauhelme Angriffsvorbereitungen der bosnisch-serbischen Armee.

In den Tagen ab dem 11. Juli wurde schließlich die Schutzzone um die bosnische Stadt Srebrenica von serbischen Truppen unter General Mladic erobert. Als diese nach Srebrenica vordrangen, unternahmen die niederländischen Blauhelmsoldaten wenig zum Schutz der Zivilisten. Sie versuchten Flüchtlingsbusse zu eskortierten, wurden daran aber von Serben gehindert. Kommandeur Thomas Karremans forderte mehrfach NATO-Luftunterstützung an, doch diese blieb weitgehend aus. Bei UN und NATO wurde befürchtet, dass ein Angriff auf die serbischen Truppen zur Ermordung von als Geisel genommenen Blauhelmsoldaten führen würde. Hinzu kam die Furcht, dass ein zu entschiedenes Vorgehen gegen die Serben eine mögliche Konfliktlösung für ganz Jugoslawien erschweren könnte. Angesichts der ihnen gegenüberstehenden Übermacht der Serben unternahmen die gerade einmal knapp 400 niederländischen Soldaten vor Ort nichts, um die Schutzzone zu verteidigen. Zu zynischer Berühmtheit gelangte das Foto des niederländischen Kommandeurs Thomas Karremans der Ratko Mladic mit einem Schnaps zuprostete.

Innerhalb weniger Tage wurden dann über 8000 Bosniaken, meist Jungen und Männer, zunächst bosnisch-serbischen und serbischen Truppen selektiert, ermordet und in Massengräbern verscharrt.

Frühe Warnzeichen wurden ignoriert

Das Abwägen zwischen dem Schutz von Zivilisten, dem Schutz von Blauhelmen und einer breiteren Konfliktlösungsagenda erwies sich als grausamer Fehler. Wie sich später zeigte, hätte durchaus früher erkannt werden können, was in Srebrenica uns andernorts drohte: Schon im Oktober 1991 drohte Radovan Karadžić, der spätere Präsident der Republik Srpska, den muslimischen Bosniaken in einer Parlamentsdebatte über die Unabhängigkeitserklärung Bosniens: “Glaubt nicht, dass ihr mit diesem Schritt Bosnien und Herzegowina nicht in die Hölle führt und die Muslime in die Auslöschung. Die Muslime werden sich nicht verteidigen können, wenn es zum Krieg kommt“.

Zuvor war es bereits in den von Serben kontrollierten Territorien zu ethnischen Säuberungen gekommen. Ziel war die Schaffung eines ethnisch wie kulturell homogenen Gebiets für die christlich-serbische Bevölkerung. Im Bosnienkrieg ließen sich nahezu alle Maßnahmen zur ethnischen Säuberung ganzer Landstriche beobachten: systematische Veranlassung zur Flucht (mittels Ausgrenzung, Drohung, Demütigung, Terror), Zerstörung von Existenzgrundlagen und kulturellen Einrichtungen der Bosniaken, bis hin zu Umsiedlungen, Deportationen, Massenvergewaltigungen und schließlich Massenmord, einschließlich Elitozid und Völkermord.

Anzeichen für solche Verbrechen waren schon vor dem Massaker im Juli 1995 beobachtet worden. Schließlich hatte der Sicherheitsrat bereits im Mai 1993 den Internationalen Gerichtshof für Jugoslawien eingerichtet, um solche Verbrechen zu verfolgen. Trotzdem wurde kaum für den Schutz der Bevölkerung gesorgt. Der Mord an 8000 Muslimen nach der serbischen Eroberung der ostbosnischen UN-Schutzzone Srebrenica war folglich nur der Höhepunkt der vielen Gräueltaten und Kriegsverbrechen in diesen Kriegen.

Die Auswirkungen des Massakers

Als das Ausmaß der Gräueltaten in der zweiten Julihälfte 1995 bekannt wurde, reagierte die internationale Gemeinschaft schockiert. Nach Angriffen auf weitere Schutzzonen reagierte der Sicherheitsrat und änderte seine Strategie: Ab Ende August 1995 griff die NATO die serbischen Truppen aus der Luft an, unterstützt durch französische und britische Truppen am Boden. Die serbischen Truppen wurden schließlich zur Aufnahme von Friedensverhandlungen ab November 1995 gezwungen. Am 14. Dezember 1995 wurde schließlich in Paris das Dayton-Abkommen unterzeichnet, dass den Bosnienkrieg beendete.

Die Geschehnisse von Srebrenica wirkten sich nachhaltig aus: Auf der Ebene der Friedensmissionen der Vereinten Nationen setzen Reformen ein. An der UNPROFOR-Mission war deutlich geworden, dass Missionen mit einem unangemessenen und vagen Mandat sowie unzureichenden materiellen und personellen Ressourcen im Ernstfall hilflos waren. Die Vereinten Nationen untersuchten ihr Scheitern in Srebrenica in einem Bericht (The Fall of Srebrenica) der 1999 erschien. Desweiteren flossen die Erfahrungen aus dem Scheitern in Srebrenica in den im Jahr 2000 erschienen Brahimi-Reformbericht zu Friedensmissionen ein. Seitdem sind UN Friedensmissionen meist robuster aufgestellt und mit einem Mandat für den Schutz von Zivilisten ausgestattet. Inzwischen gehört der Schutz von Zivilisten für viele UN-Missionen sogar zum Kern ihres Aufgabenbereichs. Auch in die Entwicklung der 2005 verabschiedeten internationalen Schutzverantwortung (Responsibility to Protect) flossen die Lehren aus dem Scheitern der internationalen Gemeinschaft in Srebrenica und Ruanda ein.

Auch in den Niederlanden wurde das Scheitern der eigenen Soldaten in Srebrenica eingehend untersucht und 1996 eine Untersuchungskommission eingesetzt, die 2002 ihren Bericht veröffentlichte. Das Massaker ging als Trauma in die politische Geschichte des Landes ein. Dies setzt sich bis heute fort: Hinterbliebene aus Srebrenica hatten sich im Verein „Mütter von Srebrenica“ zusammengeschlossen und gegen die UN und die Niederlande wegen unterlassener Hilfeleistung geklagt. Zwar hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass die UN aufgrund einer Immunitätsregelung im Völkerrecht nicht zur Verantwortung gezogen werden könne. In den Jahren 2011 und 2014 haben aber dann niederländische Gerichte eine Mitverantwortung der niederländischen Blauhelme am Massaker von Srebrenica festgestellt und einigen Hinterbliebenen Schadensersatz zugesprochen.

Der internationale Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien hat schließlich mit der Aufarbeitung des Massakers von Srebrenica maßgeblich zu einer Weiterentwicklung des Völkerrechts beigetragen. Bisher wurden zehn Prozesse zu Srebrenica geführt und sie dauern bis heute an. Zwei der Hauptverantwortlichen, der ehemalige Präsident der bosnischen Serben Radovan Karadzic und der damalige General Radko Mladic stehen noch in Den Haag vor Gericht. Auch die serbische Justiz geht inzwischen gegen ehemalige Kriegsverbrecher vor. Doch das individuelle Leid der Massaker wirkt bis heute nach.

Von Gregor Hofmann, stellvertretender Vorsitzender von Genocide Alert

» Zurück zur Projektseite 20 Jahre nach Srebrenica

Jetzt anmelden: Workshops von Genocide-Alert in Berlin und Frankfurt zu Prävention von Völkermord und Massenverbrechen

/in Genocide Alert, Srebrenica-Gedenken 2015 /von Genocide AlertErinnern als Politikum – Die 20. Gedenkfeierlichkeiten des Genozids von 1994 in Ruanda

/in Artikel /von Genocide AlertJan Casper, Gewinner des Essaywettbewerbs von Genocide Alert und dem Land Rheinland-Pfalz, begleitete die rheinland-pfälzische Delegation um Innenminister Roger Lewentz zu den 20. Gedenkfeierlichkeiten des Genozids von 1994 in die ruandische Hauptstadt Kigali.

Als der Mann zu reden begann, fingen sie an zu schreien. Sie, das sind die Frauen im Amahoro-Stadion in Kigali, die die Rede des Mannes nicht ertragen konnten und deren Männer entweder tot oder schuldig sind. Denn er redete davon, wie 1994 Ruander Ruander systematisch ermordeten. Er legte Zeugnis darüber ab, wie einst hunderte Menschen Schutz in einer Moschee gesucht haben. Und wie annähernd alle dieser Menschen dort einen furchtbaren Tod starben. Dieser Mann überlebte als einer von wenigen.

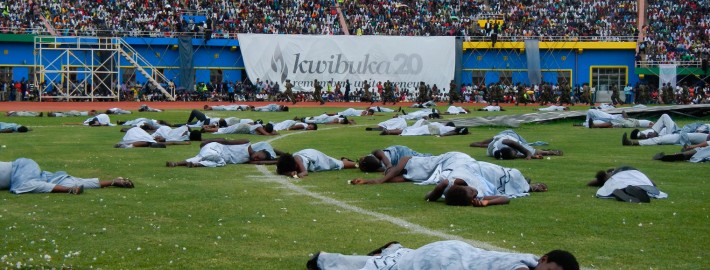

Am Montag, den siebten April jährte sich der Ausbruch des ruandischen Genozids zum zwanzigsten Mal. Im Amahoro-Stadion, was von Kinyarwanda übersetzt „Friedens-Stadion“ bedeutet, wurde an diesem Montag eine Zeit der Trauer und des Erinnerns eingeläutet. Die afrikanische Politelite wohnte der Zeremonie ebenso bei wie die Weltgemeinschaft, repräsentiert von Ban Ki-moon. Dem Stadion wohnt, wie so viele Dinge in Ruandas boomender Hauptstadt Kigali, Symbolcharakter inne: Es wurde zur Trutzburg tausender Tutsi während des Genozids, eine Zeit lang zumindest.

Was treibt die Frauen an diesen Ort, wo die Gräuel des Völkermordes erneut so lebendig werden, dass sie sich kreischend an den Gliedmaßen hinaustragen lassen müssen?

Seit der ehemalige Tutsi-Rebellenführer Paul Kagame das Land führt, ist Erinnern Staatsräson. Verschorfte Wunden werden in der jährlichen Gedenkwoche wieder aufgerissen; Ruanda ist, zwanzig Jahre nach dem Genozid, von „Kwibuka“ – dem Erinnern – gezeichnet. Bei Fahrten in das Landesinnere fallen um den Nachmittag herum Menschengruppen auf, die im Kreis um eine Sprecherin oder einen Sprecher sitzen. In diesen freiwilligen „conversations“ werden auch Zeugnisse abgelegt; von Opfern und Tätern. Sie finden in jedem Dorf statt, je nach Größe auch mit Mikrophon und Lautsprechern. Hier werden im Dialog Erlebnisse aufgearbeitet, die auch zwanzig Jahre später noch für Zusammenbrüche und große Trauer sorgen.

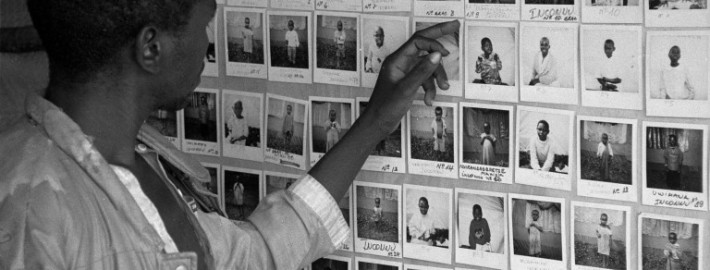

Eine Flamme der Erinnerung reiste mit einer Jugenddelegation durch das ganze Land, um schließlich das zentrale Feuer im Gedenkzentrum Gisozi in Kigali zu entzünden. Sie machte unter anderem in Camp Kigali in Nyarugenge halt, wo sich zu Zeiten des Genozids das Hauptquartier der Forces Armees Rwandaises befand. Hier wurde das Massaker an Tutsi, Twa und gemäßigten Hutu vorbereitet. Paulin Rugero, ein Überlebender aus dem Camp, berichte auch von Folter, die dort stattfand, von Folter, die weit „über die menschliche Vorstellungskraft“ hinausgehe. Die staatsnahe New Times erschien montags mit gewaltigem Dossier zum Genozid von 1994. Der staatseigene Fernseh-Sender zeigt historische Aufnahmen von belgischen Kolonialisten, die versuchen, durch Messen von Nasenlängen Unterschiede in der Physiognomie der konstruierten Ethnien zu finden. Es laufen Archivbilder vom Gemetzel und vor allem Präsident Kagame und seine Armee beim Wiederaufbau von Infrastruktur und – so legen es die Bilder nahe – nahezu des gesamten Landes.

Solch radikale Erinnerungskultur stößt nicht nur auf Sympathie. Eine junge Frau, die nach Ende des Genozids geboren und Besitzerin einer kleinen Boutique im Hôtel des Mille Collines ist, weltweit bekannt als eine der wenigen sicheren Häfen für Tutsi in 1994, stört die Omnipräsenz des Themas und die mediale Aufmerksamkeit: „Alle Journalisten wollen nur von mir wissen, wie ich mich fühle, wen ich im Genozid verloren habe, was diese Zeit des Erinnerns mir bedeutet – lasst mich doch einfach in Frieden!“

Und natürlich gibt es auch die andere, die dunkle Seite von Kwibuka. Wer Ruanda dieser Tage besucht, bekommt ein Bild davon, wie Paul Kagame, der big boss, die historischen Ereignisse zu Instrumentarien des Machtausbaus und Legitimation seiner Politik macht. An vielen prominenten Stellen sind Zitate Kagames zu lesen, in einem heißt es: „Der Körper Ruandas wurde gebrochen, doch sein Geist ist niemals gestorben.“ Der „Geist Ruandas“; ihn beschwört Kagame derzeit häufig. Ihm ist es wichtig, von einem vereinten Volk zu reden, einem Volk, das nur durch den Einfluss Außenstehender zerrissen werden konnte. Kagame stilisiert den Genozid zu einem Gründungsmythos eines neuen, erfolgreichen Ruandas, eines Phönix aus der Asche. Paul Kagame wird in der öffentlichen Wahrnehmung zur Personifikation dieses Mythos – sein Gesicht ist das Gesicht eines vereinten und friedlichen Landes. Und die Bürgerinnen und Bürger stehen hinter ihm. Er ist der starke Mann Ruandas. Die Erfolge Kagames sind nicht vom Tisch zu weisen: Er befreite das Land 1994 aus den Irren des Genozids, Wohlstand und Wachstum keimen, und unter ihm scheint endlich die Auflösung des Konstrukts Hutu/Tutsi zu gelingen. Doch Opposition, Pluralismus und Freidenkertum sind Institutionen, die nicht in Paul Kagames Konzept der Staatsführung passen und in der Entstehung dieses Mythos keinen Platz haben. Den Urfeind, den ein solcher Mythos braucht, liefert die Historie bedauernswerter Weise mit dazu: Die ehemaligen deutschen und belgischen Kolonialherren, die die starre Einteilung in Hutu und Tutsi schufen sowie eine globale Gemeinschaft, die 1994 aktiv weggeschaut hat. Kagame findet in beiden Verantwortliche für das Massaker, das vor zwanzig Jahren das Land verwüstete. Wie lange die Konzentration auf Paul Kagame dem Land noch guttun kann, bleibt fraglich. Die Herausforderung für die kommenden Generationen in Ruanda wird wohl nicht darin bestehen, einen weiteren Genozid zu verhindern. Sie besteht vielmehr darin, einen Staat wahrhaftiger Demokratie und aufgeklärter Bildung aufzubauen, dessen Stabilität und Einheit nicht mehr von Präsident Kagame und seiner „Erinnern – vereinigen – erneuern“-Rhetorik abhängt.

Doch so sehr die offizielle Erinnerungskultur in Ruanda einem außenstehenden politischen Beobachter auch Bauchschmerzen bereiten mag, ist sie doch immens wichtig für Opfer wie Täter zur Verarbeitung der Geschehnisse. Die Frauen, die nach zwanzig Jahren noch unter Schreikrämpfen zusammenbrechen, belegen das. Dialog ist das beste Mittel zur Verarbeitung von Gewalt, und Kommunikation das Beste zur Verhinderung derselben. Deswegen arbeitet die Organisation Aegis Trust, die sich den Kampf gegen Genozid weltweit zur Aufgabe gemacht und das eindrucksvolle Gedenkzentrum Gisozi in Kigali gestaltet hat, aktuell am Aufbau eines globalen Parlamentarier-Netzwerks. Ein solches soll als Brücke zwischen den nationalen und zuweilen regionalen Parlamenten und den internationalen Institutionen wie den Vereinten Nationen dienen und helfen, Verbrechen gegen die Menschheit zu verhindern. Stephen Twigg, britischer Labour-Abgeordneter, warb zusammen mit Aegis Trust-Mitarbeitern bei einem Treffen in Ruanda mit Abgeordneten des Bundestags sowie einer Delegation des rheinland-pfälzischen Landtags um Innenminister Roger Lewentz um deutsche Partizipation in diesem Netzwerk.

Twigg stimmte zu, dass ein solches Netzwerk Verantwortung um den ganzen Erdball verteilen und ein Versagen ähnlich dem der Weltgemeinschaft im Genozid von 1994 unwahrscheinlicher machen würde.

Jan Casper

Pressemitteilung: 20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda – Deutschland muss die richtigen Lehren ziehen

/in Pressemitteilungen /von Genocide Alert20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda – Deutschland muss die richtigen Lehren ziehen

Mehr als 800.000 Tote. Das ist die schockierende Bilanz des Völkermordes in Ruanda, dessen Beginn sich 2014 zum 20. Mal jährt. 20 Jahre später ruft die Menschenrechtsorganisation Genocide Alert zu einem entschiedeneren deutschen Engagement zur weltweiten Verhinderung schwerster Menschenrechtsverbrechen auf. Dr. Robert Schütte, Vorsitzender von Genocide Alert, erklärt hierzu:

„1994 schaute die Welt dem Morden tatenlos zu. Wenn wir in diesen Tagen den Opfern des Völkermordes gedenken, darf dieses Versagen nicht vergessen werden. Schwerste Menschenrechtsverbrechen wie der Völkermord in Ruanda sind systematisch geplant. Sie müssen ebenso systematisch verhindert werden. Auch heute sind Hundertausende Zivilisten von schwersten Menschenrechtsverbrechen bedroht: In Syrien, der Zentralafrikanischen Republik, im Südsudan und in der Demokratischen Republik Kongo. Wir dürfen nicht einfach wegsehen, wenn Menschen systematisch ermordet und vertrieben werden. Deutschland hat die Verantwortung und moralische Pflicht, ein erneutes Ruanda zu verhindern.“

Im Jahr 1994 war Ruanda ein Schwerpunktland deutscher Entwicklungshilfe. Deutsche Behörden reagierten jedoch nicht auf Warnzeichen, selbst als NGOs wie Human Rights Watch bereits auf schwere Menschenrechtsverbrechen hinwiesen. Auch eine Bundeswehrberatergruppe unterstütze das ruandische Regime bis zuletzt. Als Deutschland von den Vereinten Nationen während des Genozids um konkrete Hilfe gebeten wurde, lehnte die Regierung von Helmut Kohl ab. Noch nicht einmal 147 Flüchtlinge, die das Land Rheinland-Pfalz aufnehmen wollte, durften nach Deutschland kommen.

Genocide Alert ruft die deutsche Politik dazu auf, die eigenen Frühwarnmechanismen zu stärken, um Warnzeichen früher und effektiver sammeln und analysieren zu können. Deutschland sollte UN-Friedensmissionen stärker unterstützen: Mit Personal, Material und logistischen Fähigkeiten. Die Bundesregierung sollte zudem die Mittel für Krisenprävention deutlich erhöhen..

Mehr Informationen zu den Projekten von Genocide Alert anlässlich des Völkermords in Ruanda finden Sie hier auf unseren Projektwebseiten zum Thema.

Schüler setzen sich in Essaywettbewerb von Genocide Alert und Rheinland Pfalz mit Völkermord in Ruanda auseinander

/in Artikel, Genocide Alert /von Genocide AlertVor zwanzig Jahren geschah der Völkermord in Ruanda. Ohne ein entschiedenes Eingreifen und vor den Augen der Weltöffentlichkeit wurden innerhalb von nur 100 Tagen über 800.000 Ruander ermordet und Millionen zur Flucht aus der Heimat gezwungen. Um diese Fragen zu diskutieren und an den Völkermord in Ruanda zu erinnern, haben Genocide Alert und die Landesregierung Rheinland-Pfalz im Frühjahr 2014 einen Essaywettbewerb für alle Schüler/innen ab der 11. Klasse in Rheinland-Pfalz ausgeschrieben. Dieser ist nun abgeschlossen. Die Jury hat durchweg hochwertige Zusendungen erhalten und es war eine knappe Entscheidung. Trotz der schweren Wahl, konnte sich die Jury letztlich einigen: Der Gewinner des Essaywettbewerbs ist Jan Casper vom Stefan-George-Gymnasium Bingen am Rhein mit seinem Essay zur Macht der Sprache. Auf Platz zwei findet sich Matthias Meyer vom Thomas-Morus-Gymnasium Daun. Drittplatzierte ist Helen Bremm, die das Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern im Hunsrück besucht.

„Es ist gut, dass sich auch Schülerinnen und Schüler für diese wichtige soziale Sache engagieren und sich kritisch mit den historischen Ereignissen in unserem Partnerland auseinandersetzen“, betonten die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Doris Ahnen und Innenminister Roger Lewentz in diesem Zusammenhang. Genocide Alert freut sich mit diesem Essaywettbewerb zur Stärkung der seit 1982 bestehenden Partnerschaft des Landes Rheinland-Pfalz mit Ruanda beigetragen zu haben. Die Essays zeugten von einer intensiven Beschäftigung der Schülerinnen und Schüler mit dem Völkermord in Ruanda und seinen Folgen. Einige der Essays, wie auch das des Gewinners Jan Casper, zogen Parallelen zu heutigen Ereignissen in Deutschland. So fordert Casper mehr Sensibilität im Umgang mit Sprache an. In Ruanda habe manipulierende und aufhetzende Sprache in den Medien den Völkermord mit ermöglicht. Eine Gefahr des Sprachmissbrauchs bestehe immer, das zeigten Stigmatisierungen wie „Armutsmigrant“ oder „Homo-Propaganda“ mit welchen bestimmte Gruppen auch in Deutschland gezielt aus der Gesellschaft ausgegrenzt würden.

Der Verfasser des erstplatzierten Essays, Jan Casper, wird nun Anfang April zu den Gedenkfeierlichkeiten in Ruanda reisen und den für die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda verantwortlichen Innenminister Roger Lewentz dorthin begleiten. Der Flug wird von Brussels Airlines finanziert. Die Zweit und Drittplatzierten werden einen Bücherpreis erhalten.

Die offizielle Preisverleihung erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung des Innenministeriums RLP und Genocide Alert am Mittwoch den 15. Mai 2014 ab 19.00 Uhr im Wappensaal des Landtags Rheinland-Pfalz. Die Veranstaltung ist öffentlich und als Podiumsdiskussion konzipiert, zum Thema „Was haben deutsche NGOs aus ihrer Rolle in Ruanda 1994 gelernt“. Den aktuellen Stand der Veranstaltungsplanung finden sie hier.

Wir danken allen TeilnehmerInnen für Ihre Zusendungen.

» Die Gewinner und eine Auswahl der eingesendeten Essays sind hier zu finden.

Weitere Informationen:

» Pressemitteilung des Innenministeriums Rheinland-Pfalz zum Ergebnis des Essaywettbewerbs

» Ausschreibung des Essaywettbewerbs

» 20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda: Was haben wir gelernt?

Die Macht der Sprache – von Jan Casper

/in Essaywettbewerb 2014 /von Genocide AlertErster Platz beim Essaywettbewerb “20 Jahre danach –

Was sind die Lehren aus dem Völkermord in Ruanda”

1994 starben 800 000 Menschen im ruandischen Genozid. Der Nährboden für dieses Verbrechen war eine Atmosphäre des Hasses und des Misstrauens. Einen maßgeblichen Einfluss auf die Entstehung dieser Atmosphäre hatte die Sprache. Die Sprache, die von Demagogen und Rassisten gezielt instrumentalisiert wurde, um Zwist und Zerwürfnis zu streuen.

Zwanzig Jahre sind seitdem vergangen. Ausdrücke wie „Armutsmigrant“ und „Homo – Propaganda“ prägen Debatten in Deutschland und Europa. Die Macht der Sprache ist hier ebenso allgegenwärtig wie in Ruanda 1994. Russische Homosexuelle werden verfolgt, Migranten in der Bundesrepublik stigmatisiert. In punkto Sprachsensibilität müssen noch einige Lehren gezogen werden. Weiterlesen

Der Genozid der anderen – von Matthias Meyer

/in Essaywettbewerb 2014 /von Genocide AlertZweiter Platz beim Essaywettbewerb “20 Jahre danach –

Was sind die Lehren aus dem Völkermord in Ruanda”

Selbstverständlich, Ruanda ist weit weg. Der Zweite Weltkrieg auch. Konzentrationslager voller aufgestapelter Leichen, Opfer eines Völkermordes. Nie wieder hieß es damals 1945, nie wieder. Viele Jahre ist das her, viele Jahre, in denen dieses Vorhaben hätte umgesetzt werden können. Doch die Realität ist von dieser Vorstellung noch viel weiter entfernt, als es Deutschland von Ruanda ist. Massengräber voller aufgestapelter Leichen 1994 in Ruanda, Opfer eines Völkermordes: Nie wieder, hieß es 50 Jahre nach dem Holocaust erneut: Nie wieder darf so etwas geschehen, nie wieder dürfen Hunderttausende Menschen einfach abgeschlachtet werden. Selbstverständlich nicht.

20 Jahre danach – Was sind die Lehren aus dem Völkermord in Ruanda? – von Hellen Bremm

/in Essaywettbewerb 2014 /von Genocide AlertDritter Platz im Essaywettbewerb “20 Jahre danach –

Was sind die Lehren aus dem Völkermord in Ruanda”

Der Völkermord in Ruanda wurde in den letzten 20 Jahren auf viele Weisen aufgearbeitet.

Besonders eindrücklich ist die Geschichte Roméo Dallaires, dem Leiter der UNAMIR, der seine Sicht der Ereignisse aus dem Jahr 1994, die er aus nächster Nähe erfuhr, darstellt. Sein Buch „Shake Hands with the Devil – The Failure of Humanity in Rwanda“ ist zugleich eine unmissverständliche Anklage an die Vereinten Nationen und die gesamte westliche Welt. Er beschreibt: “In just one hundred days over 800,000 innocent Rwandan men, women and children were brutally murdered while the developed world, impassive and apparently unperturbed, sat back and watched the unfolding apocalypse or simply changed the channels.”[i] Es gilt sich zu fragen, ob er Recht hat mit seiner Anschuldigung und welche Fehler die internationale Gemeinschaft aber auch Einzelstaaten und vielleicht man selbst, als Privatperson am anderen Ende der Welt, gemacht hat und wie wir aus diesen Fehlern für ähnliche Verbrechen in Zukunft lernen können. Weiterlesen

Frieden und Gerechtigkeit – von Itua Omosigho

/in Essaywettbewerb 2014 /von Genocide AlertBeitrag zum Essaywettbewerb “20 Jahre danach –

Was sind die Lehren aus dem Völkermord in Ruanda”

20 Jahre ist der Völkermord in Ruanda nun her, doch vergessen ist er noch nicht! Dieser Text, der aufgrund eines Wettbewerbs entstand, beschäftigt sich mit der Frage, was wir aus den begangenen Verbrechen lernen können? Wie wir sie nachvollziehen und vor allem anderen eine Wiederholung verhindern können; wie Frieden und Gerechtigkeit für die Opfer und alle Betroffenen erreicht werden kann? Weiterlesen