Stellenausschreibung: Genocide Alert e.V. sucht Studentische Hilfskraft (5h/Woche)

/in Artikel, Genocide Alert /von Genocide AlertDie deutsche Menschenrechtsorganisation Genocide Alert e.V. sucht ab sofort und befristet für zunächst sechs Monate mit Möglichkeit zur Verlängerung

eine*n studentische*n Mitarbeiter*in (5h/Woche)

zur Unterstützung ihrer Menschenrechtsarbeit.

Die Arbeit kann zeitlich und örtlich flexibel gestaltet werden, ein regelmäßiger Telefon- und Internetzugang ist jedoch erforderlich.

Genocide Alert e.V. ist eine deutsche Menschenrechtsorganisation, die sich für eine wirksame Verhinderung und Bestrafung schwerster Menschenrechtsverbrechen wie Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit einsetzt. Seit der Gründung im Jahr 2007 betreibt Genocide Alert aktive Politikberatung und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, Deutschland und die Europäische Union zu einer verantwortungsbewussten, solidarischen und menschenrechtsbasierten Außenpolitik zu bewegen. Genocide Alert ist ein als gemeinnützig anerkannter eingetragener Verein mit Sitz in Berlin und aktiven Mitgliedern in ganz Deutschland. Die Vereinsarbeit wird durch monatliche Sitzungen über MS Teams koordiniert.

Zu den Aufgaben gehören u.a.

- Mitarbeit bei der Entwicklung von Projekten, insb. bei der Erarbeitung eines Veranstaltungskonzepts

- Recherche und Beantragung möglicher Förderoptionen

- Pflege der Website und der Social Media-Kanäle

- Allgemeine administrative und organisatorische Tätigkeiten

Dein Profil:

- Immatrikulierte*r Student*in, vorzugsweise in einer Sozial- oder Geisteswissenschaft

- Organisatorische und administrative Kompetenz, vorzugsweise Erfahrung mit MS Office/365

- Erfahrung in der Pflege von Websites mit WordPress und Social Media (Instagram, X)

- Hohe Kommunikations- und Schreibkompetenz

- Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Lust auf eigenständiges Arbeiten

- Interesse an den Inhalten der Arbeit von Genocide Alert

- Vorzugsweise Erfahrung im Bereich Fundraising

- Vorzugsweise Erfahrung mit Videobearbeitung

Was wir bieten:

- Gehalt in Höhe von 13 Euro die Stunde

- Flexible Arbeitszeiten

- Flache Hierarchie und großes Gestaltungspotential

- Arbeit mit einem jungen, interdisziplinären ehrenamtlichen Team

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, ggf. weitere relevante Unterlagen) im .pdf-Format an sekretariat@genocide-alert.de bis zum 31.01.2024.

Die Vorstellungsgespräche finden ab Mitte Februar 2024 per Videokonferenz statt.

Bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle wende Dich gerne an unseren Vorsitzenden Gregor Hofmann unter der genannten Adresse.

Worin sich Massenverbrechen unterscheiden: Unterscheidung und Überlappung

/in Artikel, Genocide Alert, Worin sich Massenverbrechen unterscheiden /von Genocide AlertWorin unterscheiden und ähneln sich die Kernverbrechen des Rom-Status – Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und das Verbrechen der Aggression?

Worin sich Massenverbrechen unterscheiden: Verbrechen der Aggression

/in Artikel, Genocide Alert, Worin sich Massenverbrechen unterscheiden /von Genocide AlertDas Verbrechen der Aggression nimmt eine Sonderrolle unter den Kernverbrechen ein. Dass Verantwortliche heute individuell für das Führen eines Angriffskrieges bestraft werden können, ist revolutionär, zugleich aber nicht ohne Hürden und Einschränkungen möglich.

Worin sich Massenverbrechen unterscheiden: Völkermord

/in Artikel, Genocide Alert, Worin sich Massenverbrechen unterscheiden /von Genocide AlertDas Verbrechen des Völkermordes hat den Rang des “crime of crimes” inne. Doch was versteht man rechtlich unter dem Begriff? Und gibt es eine Hierarchie zwischen den Kernverbrechen?

Worin sich Massenverbrechen unterscheiden: Kriegsverbrechen

/in Artikel, Genocide Alert, Worin sich Massenverbrechen unterscheiden /von Genocide AlertAuch, wenn es in gegenwärtigen Konflikten oft nicht so scheint, ist im Krieg nicht alles erlaubt. Genau dafür sorgt das Humanitäre Völkerrecht.

Worin sich Massenverbrechen unterscheiden: Verbrechen gegen die Menschlichkeit

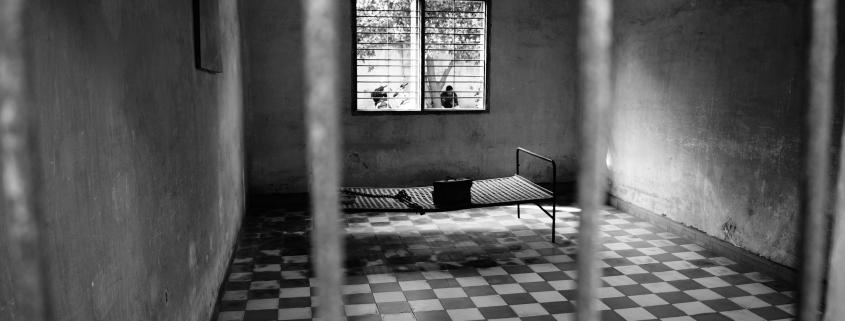

/in Artikel, Genocide Alert, Worin sich Massenverbrechen unterscheiden /von Genocide AlertVerschiedene Tathandlungen, wie Tötung, Versklavung, Folter oder Vergewaltigung müssen nicht zwangsläufig Kriegsverbrechen darstellen, sondern können unter Umständen auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgt werden. Entscheidend ist dabei ihr Kontext.

Israel/Palästina: Humanitäre Waffenruhe – jetzt!

/in Artikel, Genocide Alert, Responsibility to Protect /von Genocide AlertWir sind zutiefst erschüttert über die derzeitige Gewalteskalation in Israel und Palästina unter der vor allem unschuldige Zivilist:innen leiden. Die grausamen Terrorattacken der Hamas und anderer islamistischer Terrororganisationen am 7. Oktober 2023 und den darauffolgenden Tagen sind schockierend. Wir verurteilen diese Gräueltaten und jene, die sie gutheißen oder gar feiern. Zugleich entbindet diese Grausamkeit die israelischen Streifkräfte nicht von der Achtung des humanitären Völkerrechts. Zivilist:innen und zivile Infrastrukturen müssen geschützt werden und dürfen weder absichtlich noch wahllos angegriffen werden, wie dies derzeit immer wieder der Fall ist.

Israel hat ein legitimes Recht, sich gegen diesen Angriff zu verteidigen und das Leben seiner Bürger:innen zu schützen. Humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte sind dabei jedoch zwingend zu achten. Es liegen bereits Berichte über israelische Angriffe auf zivile Ziele vor, die nicht durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt sind. Das Risiko ist hoch, dass das Kriegsvölkerrecht weiterhin vernachlässigt wird. So erklärte der israelische Verteidigungsminister am 10. Oktober, dass Israel zu einer „umfassenden Reaktion“ übergehe und er „jede Einschränkung“ für die israelischen Streitkräfte aufgehoben habe. Der Sprecher der israelischen Armee räumte am 10. Oktober ein: „Der Schwerpunkt liege auf dem Schaden und nicht auf der Genauigkeit.“ Die Aufforderung an die Zivilbevölkerung, den nördlichen Gazastreifen zu räumen, ist nach Einschätzung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes in Verbindung mit der Blockade des Gazastreifens unvereinbar mit dem humanitären Völkerrecht. Die geplante Bodenoffensive würde die Lage noch weiter verschärfen. Zugleich unternehmen Terroristen aus dem Gazastreifen immer wieder Versuche, israelisches Gebiet anzugreifen. Der Raketenbeschuss auf zivile Ziele in Israel hält an.

Angesichts des unermesslichen Leids der Zivilbevölkerung in Israel und Gaza rufen wir alle Seiten zur Achtung des humanitären Völkerrechts und zu einer humanitären Waffenruhe auf. Jedes Menschenleben ist wertvoll. Das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte müssen auch in bewaffneten Konflikten beachtet werden. Hass und Leid dürfen nicht gewinnen.

Genocide Alert, 26.10.2023

Sudan: Gemeinsame Erklärung von 54 Organisationen fordert mehr Hilfe, Solidarität und Aufmerksamkeit für die Sudan-Krise

/in Artikel, Genocide Alert, Internationaler Strafgerichtshof, Responsibility to Protect /von Genocide AlertLeitungspersonen aus 55 Organisationen, darunter auch Genocide Alert, haben sich zusammengefunden, um eine gemeinsame Erklärung abzugeben, in der die Untätigkeit der Vereinten Nationen, insbesondere des UN-Sicherheitsrats, angesichts der zunehmenden Massenverbrechen im Sudan angeprangert wird. Unter den Unterstützern sind neben international und regional tätigen großen humanitären Nichtregierungsorganisationen, auch Spezialisten für die Verhinderung von Massenverbrechen, Menschenrechtsorganisationen und sudanesischen Organisationen.

Wir hoffen, dass wir die kollektive Kraft unserer Stimmen nutzen können, um die Aufmerksamkeit der Weltorganisation und insbesondere der UN-Generalversammlung auf Sudan zu lenken. Nachfolgend der Text im englischen Original.

Joint Statement Urging More Aid, Solidarity and Attention to Sudan Crisis

(New York, September 13, 2023) – We, the heads of over 50 human rights and humanitarian organizations are coming together to sound the alarm about Sudan, where a disaster is unfolding before our eyes. With fighting continuing across the country, brutal sexual violence rising, widespread deliberate and indiscriminate attacks on civilians, and journalists and human rights defenders being silenced, the country is no longer at the precipice of mass atrocities – it has fallen over the edge.

Since April, when open hostilities broke out in Sudan’s capital, more than five million people have been forced to flee their homes and hundreds of thousands of others may soon be forced to join them. Many are now living in camps with limited access to humanitarian assistance, few educational opportunities for their children, and almost no psychosocial support to help them cope with their traumatic experiences.

Inside Sudan, over 20 million people, 42 percent of Sudan’s population, now face acute food insecurity and 6 million are just a step away from famine. At least 498 children have died from hunger. Clinics and doctors have come under fire throughout the country, putting 80 percent of the country’s major hospitals out of service.

Hate speech, especially language urging the targeting of communities based on the color of their skin, is always alarming. But with an increasingly fractured social fabric, some fighters targeting civilians based on their ethnicity, and accounts from sexual violence survivors in Darfur who heard their rapists tell them that we hope you bear “our” babies – we fear the worst.

Twenty years after the horrors of Darfur shocked our conscience, we are failing to meet the moment. Thus far, mediation efforts have not deterred Sudan’s warring parties from continuing to commit egregious abuses. We urge a more unified approach that better represents the voices and perspectives of Sudan’s civilians, including women, youth, and representatives from the historically marginalized “periphery.”

We are committed to working together to urge more aid for, more solidarity with, and greater attention to the needs of Sudan’s civilians. The United Nations humanitarian appeal remains woefully underfunded – at about 25 percent of what is needed – and Sudan’s warring parties continue to undermine efforts to deliver aid safely. Donors should step up humanitarian funding, both for local and international organizations who are providing indispensable assistance in Sudan and neighboring countries.

The costs of inaction are mounting. The UN Security Council should move from talk to action and begin negotiations to pass a resolution that challenges the climate of impunity, reiterates that international law requires providing safe, unhindered humanitarian access, and redirects international efforts to better protect Sudan’s most vulnerable. The consequences of not acting are too grave to imagine.

Signatories (listed alphabetically)

Act for Sudan, Eric Cohen, Co-Founder

African Centre for Justice and Peace Studies, Mossaad Mohamed Ali, Executive Director

Africans for the Horn of Africa, Stella Ndirangu, Coordinator

Amnesty International, Agnes Callamard, Secretary General

Association of Sudanese-American Professors in America (ASAPA), Beckry Abdel-Magid, Secretary

Atrocities Watch, Dismas Nkunda, CEO

Cairo Institute for Human Rights Studies, Bahey El Din Hassan, Director

Carter Center, Paige Alexander, CEO

Center for Civilians in Conflict (CIVIC), Udo Jude Ilo, Executive Director

Center for Peace Building and Democracy in Liberia (CEPEBUD-Liberia), Florence N. Flomo, Executive Director

Committee to Protect Journalists, Jodie Ginsberg, President

Consortium on Gender, Security and Human Rights, Carol Cohn, Director

Darfur Diaspora Association Group in the United Kingdom, Abdallah Idriss, Director

Darfur Women Action Group, Niemat Ahmadi, Founder and President

DefendDefenders, Hassan Shire, Executive Director

EG Justice, Tutu Alicante, Executive Director

Freedom House, Michael J. Abramowitz, President

Genocide Alert, Gregor Hofmann, Chairman

George W. Bush Institute, David Kramer, Executive Director

Global Centre for the Responsibility to Protect, Savita Pawnday, Executive Director

Global Survivors Fund, Dennis Mukwege, President

GOAL, Siobhán Walsh, CEO

HIAS, Mark Hetfield, President & CEO

HUDO Centre, Bushra Gamar, Executive Director

Human Rights Watch, Tirana Hassan, Executive Director

iACT, Sara-Christine Dallain, Executive Director

Institute for Genocide and Mass Atrocity Prevention at Binghamton University, Kerry Whigham, Co-Director

InterAction, Anne Lynam Goddard, Interim President and CEO

International Federation for Human Rights (FIDH), Eleonore Morel, CEO

International Rescue Committee, David Miliband, President & CEO

Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights, Felice Gaer, Director

Legal Action Worldwide, Antonia Mulvey, Founder and Executive Director

MADRE, Yifat Susskind, Executive Director

Mercy Corps, Tjada D’Oyen McKenna, Chief Executive Officer

Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies at Concordia University, Kyle Matthews, Executive Director

Never Again Coalition, Lauren Fortgang, Director

No Business with Genocide, Simon Billenness, Director

Nobel Women’s Initiative, Maria Butler, Executive Director

Nonviolent Peaceforce, Tiffany Easthom, Executive Director

Norwegian Refugee Council, Jan Egeland, Secretary General

Open Society Foundations, Mark Malloch-Brown, President

OutRight International, Maria Sjödin, Executive Director

Physicians for Human Rights, Saman Zia-Zarifi, Executive Director

Plan International, Stephen Omollo, CEO

Project Expedite Justice, Cynthia Tai, Executive Director

Public International Law & Policy Group, Paul R. Williams, President

Refugees International, Jeremy Konyndyk, President

Regional Centre for Training and Development of Civil Society, Mutaal Girshab, Director General

Society for Threatened Peoples, Roman Kühn, Director

Sudan Transparency and Policy Tracker, Suliman Baldo, Executive Director

Sudan Unlimited, Esther Sprague, Founder and Director

Sudanese American Public Affairs Association, Fareed Zein, Board Chairman

The Sentry, John Prendergast, Co-Founder

Torture Abolition and Survivors Support Coalition (TASSC), Aymen Tabir, Executive Director

US-Educated Sudanese Association (USESA), Samah Salman, President

Vital Voices, Alyse Nelson, President & CEO

World Federalist Movement Canada, Alexandre MacIsaac, Executive Director

World Federalist Movement/Institute for Global Policy (WFM/IGP), Amy Oloo, Consulting Executive Director

Menschenrechtsorganisationen warnen vor möglichem Völkermord in Bergkarabach

/in Artikel, Genocide Alert, Responsibility to Protect /von Genocide AlertDie Situation in der zwischen Aserbaidschan und Armenien umstrittenen Region Bergkarabach, auch Nagorny Karabach oder Artsakh, ist kritisch. Verschiedene Organisationen und Experten, darunter auch der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Morena Ocampo, warnen, dass die Ereignisse den Straftatbestand des Völkermordes erfüllen könnten. Aserbaidschan hat seit Anfang 2023 bis vor kurzem den sogenannten Latschin-Korridor, die einzige direkte Verbindung zwischen Armenien und der Region, nahezu vollständig blockiert. Die Versorgungslage hat sich seitdem gravierend verschlechtert, Nahrung, Medikamente und Energie wurden knapp. Damit wurden der dortigen Bevölkerung katastrophale Lebensumstände aufgezwungen. Zwar verspricht eine kürzliche Einigung auf humanitären Zugang Linderung, die Lage ist aber weiterhin angespannt.

Auf Einladung der in Kanada aktiven Organisation Hayren Partners for Humanity hat Genocide Alert gemeinsam mit mehreren internationalen Menschenrechtsorganisationen und anderen Einrichtungen in diesem Zusammenhang einen offenen Brief unterzeichnet. Darin werden Kanada und verbündete Staaten aufgefordert, mehr zu unternehmen, um die Massenverbrechen in der Region zu stoppen.

Mit dem Brief wurde zudem ein Bericht zur Lage und den mutmaßlichen Verbrechen in Bergkarabach veröffentlicht. Der Bericht wurde ebenfalls von Hayren Partners for Humanity zusammengestellt.

In dem Brief werden von Kanada und der Staatengemeinschaft drei Sofortmaßnahmen gefordert:

1. Sanktionen gegen das aserbaidschanische Regime, da dieses für die anhaltenden Massenverbrechen Bergkarabach verantwortlich ist.

2. Der Zugang für humanitäre Hilfe nach Bergkarabach muss erleichtert werden. Die Zivilbevölkerung, darunter 30.000 Kinder, ist derzeit dringend auf Nahrungsmittel und medizinische Hilfe angewiesen. Die Lage verschlechtert sich rapide, und jeder Tag zählt.

3. Die einheimische armenische Bevölkerung von Bergkarabach muss ihr Selbstbestimmungsrecht anerkannt bekommen. Die systematische Diskriminierung und Unterdrückung unterstreichen die Dringlichkeit dieser Anerkennung.

» Lesen Sie den vollständigen offenen Brief (pdf)

» Der Bericht von Hayren Partners for Humanity kann hier heruntergeladen werden (pdf)

Heinrich Böll Stiftung/Youtube: Lehren aus dem Völkermord in Ruanda, Mitschnitt vom 18.3.2024

Heinrich Böll Stiftung/Youtube: Lehren aus dem Völkermord in Ruanda, Mitschnitt vom 18.3.2024 BING designer | Mit KI erstellt

BING designer | Mit KI erstellt Foto von Kelly Sikkema auf Unsplash

Foto von Kelly Sikkema auf Unsplash Didier Moïse, CC BY-SA 4.0

Didier Moïse, CC BY-SA 4.0  Foto von Magdalena auf Unsplash

Foto von Magdalena auf Unsplash Torbjorn Toby Jorgensen, CC BY-SA 2.0

Torbjorn Toby Jorgensen, CC BY-SA 2.0  Foto von MARCIN CZERNIAWSKI auf Unsplash

Foto von MARCIN CZERNIAWSKI auf Unsplash

Sudan (Quelle: Wikimedia/TUBS)

Sudan (Quelle: Wikimedia/TUBS)