UN-Debatte zur Responsibility to Protect und Stellungnahme der ICR2P

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York diskutierte am 26. und 30. Juni über die Schutzverantwortung (Responsibility to Protect – R2P) und die Verhütung von Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dabei wurde der neuste Bericht des UN-Generalsekretärs zur Umsetzung der R2P diskutiert. Die zivilgesellschaftliche Internationalen Koalition für die Schutzverantwortung (International Coalition for the Responsibility to Protect – ICR2P) äußerte sich mit einer schriftlichen Stellungnahme.

Alarmierendes Ausmaß an Massenverbrechen weltweit

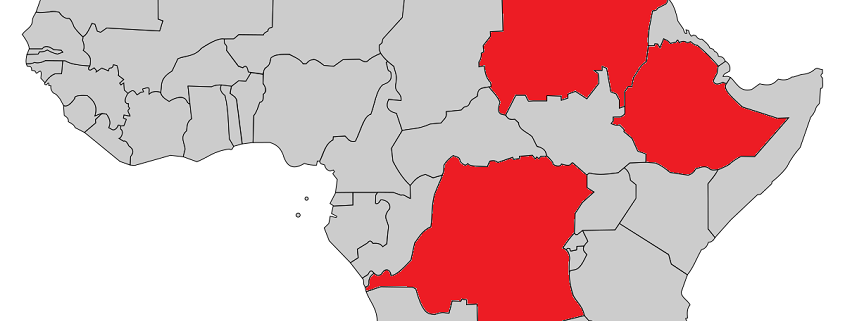

Die diesjährige UN-Debatte fand vor dem Hintergrund eines alarmierenden Ausmaßes an Gewalt, Verfolgung und Konflikten weltweit statt. Während der russische Angriffskrieg auf die Ukraine in immer neue Grausamkeiten eskaliert, brachen neue Konflikte in Ländern wie dem Sudan aus, wo bereits in der Vergangenheit immer wieder schwere Gräueltaten verübt worden waren.

Es war das sechste Mal, dass sich die Generalversammlung als Teil der offiziellen Agenda mit dem auch mit R2P abgekürzten Konzept der Schutzverantwortung befasste. Mit dem Beschluss zur Schutzverantwortung hatte sich die Staatengemeinschaft im Jahr 2005 dazu bekannt, dass jeder Staat seine Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen hat. Die Staatengemeinschaft solle sie dabei unterstützen und bei Bedarf durch den UN-Sicherheitsrat aktiv werden, um Menschen vor Gräueltaten zu schützen.

UN-Sonderberater zur R2P George Okoth-Obbo: Millionen Menschenleben hängen davon ab, das Prinzip der R2P mit echter Bedeutung zu füllen

In der Debatte Ende Juni 2023 betonte George Okoth-Obbo, Sonderberater des UN-Generalsekretärs für die Schutzverantwortung, dass Millionen von Menschenleben davon abhingen, dem Prinzip der R2P eine wirkliche Bedeutung zu verleihen und Wege zu seiner wirksamen Umsetzung zu finden.

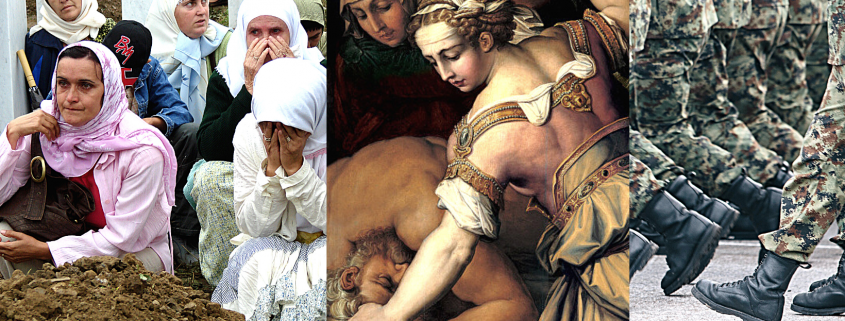

Sonderberater Okoth-Obbo stellte den neusten Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung der Schutzverantwortung vor („Development and the responsibility to protect: recognizing and addressing embedded risks and drivers of atrocity crimes” UN-Dokument Nr. A/77/910-S/2023/409). Er betonte, dass die Debatte besonders brisant sei, da nach wie vor unzählige Zivilisten in Konfliktsituationen gefangen und Opfer von Völkermord und Kriegsverbrechen seien. Die Verantwortung für den Schutz der Zivilbevölkerung sei daher heute noch genauso wichtig wie damals, als die Staatengemeinschaft auf dem Weltgipfel 2005 „Nie wieder“ skandiert hatte.

Der Bericht unterstreicht, dass Entwicklung die Voraussetzungen für nachhaltigen Frieden schaffen kann. In weniger entwickelten Ländern könnten jedoch Armut, gesellschaftliche Ungleichheiten, Menschenrechtsverletzungen und Konflikte den Nährboden für Massenverbrechen bereiten. Okoth-Obbo erinnerte daran, dass die jährliche Debatte zur R2P eine Mahnung sei, nicht vom Engagement zur Umsetzung der Schutzverantwortung abzuweichen. Er hob hervor: „Das Leben von Millionen von Menschen hängt davon ab, dass diese Verantwortung wahrgenommen wird“.

In der anschließenden Debatte erörterten die Redner die Frage, ob es sich bei der Schutzverantwortung um ein Prinzip oder einen Begriff handelt. Viele betonten, dass es sich um eine inhärente Verpflichtung souveräner Staaten nach dem Völkerrecht handele, während andere darauf hinwiesen, dass es keinen Konsens über ihre Definition und ihren Geltungsbereich gebe. Somit zeigten sich in der Debatte die alten Konfliktlinien in Bezug auf die Responsibility to Protect.

Der Vertreter Frankreichs, der in der Debatte für eine gemeinsame Initiative mit Mexiko sprach, betonte, dass die Verhinderung von Massenverbrechen eine der obersten Prioritäten der Vereinten Nationen bleiben müsse. Sie forderte die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates auf, sich zu verpflichten, im Falle von Massengrausamkeiten kein Veto einzulegen, und betonte, dass es „keine höhere Verantwortung als die des Schutzes unserer Bevölkerungen“ gebe.

Eine Reihe von Delegierten wiesen auch die Behauptung skeptischer Staaten zurück, die Schutzverantwortung sei nach wie vor eher ein undefinierter Begriff, der häufig dazu benutzt werde, sich in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten einzumischen. Vielmehr sei es wichtig durch konkrete Beispiele Hinweise für eine effektive Umsetzung und Implementierung der Schutzverantwortung in konkrete Politik und Programme zu geben.

In der Sitzung meldeten sich 54 UN-Mitgliedstaaten, eine Beobachtermission und die Europäische Union (EU) zu Wort und sprachen dabei im Namen von 102 Ländern und zwei Beobachtermissionen. Eine umfangreiche Zusammenfassung der Debatte ist auch auf der Website des Global Centre for the R2P zu finden. Da es sich um eine offizielle Debatte handelte, konnten sich zivilgesellschaftliche Organisationen nicht direkt in der Generalversammlung äußern.

Stellungnahme der Internationalen Koalition für die Schutzverantwortung zur UN-Debatte zur R2P am 26. Juni 2023

Die Internationalen Koalition für die Schutzverantwortung, zu der auch Genocide Alert gehört, hat folgende Stellungnahme zur Debatte der UN-Generalversammlung zur R2P am 26. Juni 2023 und zum diesjährigen Bericht des Generalsekretärs veröffentlicht (Die englische Original-Version der Stellungnahme kann hier als pdf abgerufen werden).

Die Internationale Koalition für die Schutzverantwortung (ICR2P) begrüßt die diese Woche stattfindende Plenarsitzung der UN-Generalversammlung zum Thema „Die Schutzverantwortung (R2P) und die Verhinderung von Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. ICR2P ist eine engagierte Gemeinschaft von 65 zivilgesellschaftlichen und nichtstaatlichen Organisationen aus der ganzen Welt, die sich für die Förderung der Menschenrechte, die Verhinderung von Gräueltaten und die wirksame und konsequente Umsetzung der R2P einsetzen.

ICR2P begrüßt den diesjährigen Schwerpunkt „Entwicklung und Schutzverantwortung“ im Bericht des UN-Generalsekretärs zur R2P. Wiederkehrende Gewalt, Konflikte und Gräueltaten in der ganzen Welt haben ihre Wurzeln oft in langjähriger institutionalisierter Diskriminierung, wirtschaftlicher Ungleichheit und Ungerechtigkeit, ungleichem Zugang zu Bildung, sozialer Ausgrenzung sowie Verletzungen und Missbrauch von Menschenrechten, einschließlich wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte, und können durch die Auswirkungen des Klimawandels, den Verlust der biologischen Vielfalt und andere Umweltbelastungen noch verschärft werden. Diese Faktoren sind nicht nur selbst eine Quelle von Konflikten, sondern können auch die Fähigkeit einer Gesellschaft, Gräueltaten zu verhindern, erheblich beeinträchtigen. In der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wird anerkannt, dass eine nachhaltige Entwicklung von der Förderung friedlicher, gerechter und inklusiver Gesellschaften abhängt, die frei von Angst und allen Formen von Gewalt sind. Die Förderung des Wirtschaftswachstums, die Verringerung der Armut und die Verbesserung der sozialen Bedingungen sind wiederum entscheidende Grundlagen für widerstandsfähige Gesellschaften, die das Risiko von Massenverbrechen vermindern und gefährdete Bevölkerungsgruppen schützen können. In dieser Hinsicht kann die Verwirklichung der Agenda 2030 als ein Eckpfeiler der Prävention von Gräueltaten betrachtet werden.

Wie im Bericht des Generalsekretärs erwähnt, zeigen die komplexen Zusammenhänge zwischen Entwicklung, Gräueltaten und R2P, wie wichtig ganzheitliche Präventionsmaßnahmen sind. Grausame Massenverbrechen sind keine zufälligen oder isolierten Vorfälle. Um die Bevölkerung vor Gräueltaten zu schützen, muss die internationale Gemeinschaft die zugrunde liegenden Faktoren verstehen, die menschliches Leid fortwährend herbeiführen, und in eine sinnvolle, wirksame und ganzheitliche Prävention investieren. Dies sollte auf einer umfassenden Frühwarnung beruhen, die eine akkurate Identifizierung aller Risikofaktoren beinhaltet, einschließlich derer, die mit Entwicklungsindikatoren zusammenhängen. Einige der wirksamsten Maßnahmen zur Verhütung von Gräueltaten sind nämlich diejenigen, die darauf abzielen, sozioökonomische Ungleichheiten, schlechte Regierungsführung, schwache Institutionen sowie Misswirtschaft und Missbrauch natürlicher Ressourcen zu verringern. Einzelne Mitgliedstaaten, regionale Gremien und das UN-System müssen solche Maßnahmen wirksamer ergreifen, um gefährdete Bevölkerungsgruppen besser zu schützen und kostspielige Nachsorgemaßnahmen nach Gräueltaten zu vermeiden.

Die internationale Gemeinschaft verfügt bereits über eine breite Palette von Instrumenten, um eine ganzheitliche Prävention von Gräueltaten zu gewährleisten. Was wir jetzt brauchen, ist ein umfassender und einheitlicher Ansatz für eine wirksame Umsetzung. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen müssen sich unbedingt darum bemühen, Silos innerhalb des Systems aufzubrechen, indem sie die drei Säulen der Vereinten Nationen – Entwicklung, Menschenrechte sowie Frieden und Sicherheit – in einer Weise umsetzen, die die Wirksamkeit der Maßnahmen innerhalb jeder Säule ergänzt und verstärkt. Die Mitgliedstaaten sollten darauf hinarbeiten, die bereichsübergreifende Prävention von Gräueltaten im UN-System zu stärken, auch durch die Verknüpfung sektorübergreifender Agenden wie dem „Call to Action for Human Rights“ und „Our Common Agenda“. Dazu gehört auch die Stärkung der Art und Weise, wie Entwicklungszusammenarbeit, technische Unterstützung und Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau genutzt werden, um die Ursachen zu bekämpfen und andere Faktoren, die das Risiko von Gräueltaten erhöhen, abzuschwächen. Insbesondere die Peacebuilding Commission kann eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Staaten beim Übergang von Konflikten und Gräueltaten zu nachhaltigem Frieden spielen, indem sie sich mit den zugrunde liegenden Entwicklungsindikatoren befasst. Die Mitgliedstaaten sollten Möglichkeiten für ein stärkeres Engagement der Kommission für Friedenskonsolidierung prüfen, wenn es darum geht, Staaten zu unterstützen und den UN-Sicherheitsrat bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Schutzverantwortung zu beraten.

Wirksame Bemühungen zur Verhütung von Gräueltaten hängen auch von der Einbeziehung der Zivilgesellschaft ab. Die Zivilgesellschaft und die betroffenen Bevölkerungsgruppen, einschließlich jener, die Gräueltaten überlebt haben, verfügen über ein tiefgreifendes Verständnis und Fachwissen, das die UN-Mitgliedsstaaten in die Entwicklung und alle Bemühungen zur Verhütung von Gräueltaten einbeziehen und in den Mittelpunkt stellen sollten. Zivilgesellschaftliche Akteure und betroffene Gemeinschaften sind oft die ersten, die die Indikatoren und Frühwarnzeichen von Gräueltaten beobachten und dokumentieren – sie sind auch am stärksten von den wirtschaftlichen und sozialen Verwüstungen betroffen, die durch Gräueltaten angerichtet werden. Daher sollten die Akteure der Zivilgesellschaft und die betroffenen Gemeinschaften bei den Bemühungen um Frieden und Entwicklung nach Konflikten an vorderster Front stehen. Sie sind am besten in der Lage, die für ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum erforderlichen Strategien zu beurteilen, einschließlich der am besten geeigneten Entwicklungsmaßnahmen, die eine strukturelle Prävention erleichtern können. Die Regierungen sowie internationale und regionale Organisationen müssen ihre Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und den betroffenen Bevölkerungsgruppen in jeder Phase des Entscheidungsprozesses vertiefen, insbesondere bei der Festlegung von Entwicklungsprioritäten sowie bei der technischen Hilfe und dem Kapazitätsaufbau. Auf diese Weise kann die internationale Gemeinschaft angemessenere und wirksamere Präventivmaßnahmen ergreifen, die auf den Rechten der Menschen beruhen und sich an den Bedürfnissen der Gemeinschaften orientieren.

Die ICR2P würdigt die Staaten, die damit begonnen haben, kohärente regierungsweite Strategien und Ansätze zur Verhütung von Gräueltaten zu entwickeln, die die Geschlechter einbeziehen. Die ICR2P fordert alle Staaten auf, den Aufbau ähnlicher nationaler und regionaler Strukturen zur Verhinderung von Gräueltaten in Betracht zu ziehen, um Frühwarnung und Maßnahmen als zentrale Prioritäten zu institutionalisieren. Die Staaten sollten auch sicherstellen, dass Entwicklungshilfeprogramme allen Gemeinschaften gleichermaßen zugutekommen, Spannungen abbauen und die lokale Bevölkerung, einschließlich Frauen, indigener Völker, Angehöriger von Minderheiten und anderer Randgruppen, stärken. Die Mitgliedstaaten sollten die Mittel für einschlägige Programme zur Förderung des sozialen Zusammenhalts, zur Verhinderung identitätsbezogener Gewalt und zum Abbau von Spannungen zwischen den Gruppen sowohl in ihren inneren als auch in ihren äußeren Angelegenheiten aufstocken, ohne jedoch Mittel aus anderen Bereichen der Unterstützung und Hilfe für bedürftige Bevölkerungsgruppen abzuziehen.

Die ICR2P ruft alle UN-Mitgliedsstaaten auf, die diesjährige Plenarsitzung der Generalversammlung zum Thema R2P als Gelegenheit zu nutzen, nicht nur individuelle und kollektive Verpflichtungen zur Verhinderung von Gräueltaten und zur Schutzverantwortung zu erneuern, sondern diese Verpflichtungen auch in zeitnahe und wirksame Maßnahmen zu übersetzen. Als die Schutzverantwortung 2005 auf dem Weltgipfel beschlossen wurde, waren sich die Staaten einig, dass politische Erwägungen keine Entschuldigung für Untätigkeit angesichts der abscheulichsten Verbrechen sein können. Doch heute sind wir mit einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Gewalt, Gräueltaten und Vertreibung konfrontiert. Die ICR2P steht als Partner für einzelne Staaten, regionale Gremien und die internationale Gemeinschaft bereit, um sicherzustellen, dass unsere dauerhafte Schutzverantwortung konsequent und ausnahmslos aufrechterhalten wird. Dies wird uns helfen, Schrecken der Vergangenheit zu vermeiden und den Kreislauf der Massenverbrechen zu durchbrechen.

» Weitere Informationen zur Responsibility to Protect sind zu finden auf unserem Informationsportal www.schutzverantwortung.de

UN Photo/Eskinder Debebe, UN7991329

UN Photo/Eskinder Debebe, UN7991329

Eigene Darstellung auf Grundlage von Blank Map-Africa (Wikimedia/Public Domain)

Eigene Darstellung auf Grundlage von Blank Map-Africa (Wikimedia/Public Domain) © Oleksandr Ratushniak / UNDP Ukraine

© Oleksandr Ratushniak / UNDP Ukraine Wikimedia Commons by Tahirshah999, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Wikimedia Commons by Tahirshah999, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license © Adam Jones Adam63, CC BY-SA 3.0

© Adam Jones Adam63, CC BY-SA 3.0  (Photo by Christian Lue on Unsplash)

(Photo by Christian Lue on Unsplash) (Photo by Mohammad Husaini on Unsplash)

(Photo by Mohammad Husaini on Unsplash) (Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash)

(Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash) Von Bundesarchiv, Bild 102-14468 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5415525

Von Bundesarchiv, Bild 102-14468 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5415525